なぜチェンジマネジメントが必要か

期待する成果を達成するために共通する要因は「人」です

日本や世界中の組織では、日々、新たなプロジェクトや変革のための取組みが立ち上がり、業績や利益、競争優位性の向上といった課題に取り組んでいます。働き方の多様化を推進するためのテクノロジーの導入から、コンプライアンス対応のための業務プロセス改革、カスタマーエクスペリエンス改善のための全社規模でのトランスフォーメーションまで、こうした様々な取組みはテーマにかかわらず、個人の働き方に影響を及ぼします。また、業務プロセス、職務役割、ワークフロー、指揮命令系統、行動規範や、果ては組織におけるアイデンティティーにまで影響する可能性があります。

とりわけ、テクノロジーの発展に伴い、昨今の組織的な変革は内部要因よりも外部要因に突き動かされることが圧倒的に多くなっています。こうした変革にいち早く適応した組織は競争優位性を勝ち取ることができ、一方で変革を拒む企業はおいて行かれてしまいます。その結果として、利益やマーケットシェアを著しく失う可能性もあります。組織的な変革はすべての部門や社員に直接的に影響を与えるため、会社全体として、組織の変革にどう対応するかを学ばなければなりません。チェンジマネジメントを効果的に行うかどうかで、社員のやる気においても、極めてポジティブまたはネガティブなインパクトが生じ得るのです。

どのような変革の取組みにおいても、期待する成果を達成するうえで共通する要因は、すなわち「人」です。 個々人の変革をサポートし、十分な武器を与えない限り、変革後の将来はまったく期待外れなものとなるでしょう。

チェンジマネジメントが必要な7つの理由

1. 変わり続ける世界で成長する

大規模な変革が3年スパンで行われていた時代は終わりました。現在の組織はかつてないほどスピーディーで、複雑かつ相互依存的で、機能横断的な変革に直面しています。多岐に渡る変革で成果を上げることができれば、組織は戦略的ビジョンを達成し、今日の変わり続ける社会でも成功を収めることができます。チェンジマネジメントの導入は、組織が変革においてより効果的に成果を上げ、より多くの変革に取り組むのに必要な組織ケイパビリティーを育むコンピテンシーを確立することにおいて役立ちます。

2. プロジェクトのROIに関する人的側面の成果を達成する

組織の変革は業績の向上が目的です。場合によっては、ソリューションを導入するだけで業績が改善することもありますが、ほとんどの場合、利益や期待した改善効果は個々人が仕事のやり方を変えることで実現されます。Prosci®のCMROIモデルによると、これこそがプロジェクトの「適応による貢献」と呼ばれる部分です。つまり、人々が仕事のやり方を変えられるかどうかによって左右されるプロジェクトの利益割合を意味します。重要なプロジェクトにおいてはこの割合は通常、おおよそ80%~100%です。チェンジマネジメントは人が仕事のやり方を変えることに対するサポートに焦点を当てることで、人的側面のプロジェクトROIを達成します。

3. 要件と結果のギャップを埋める

組織的な変革は、要件を満たしていても期待した成果をもたらさないケースが頻繁にあります。求められるアウトプットを作ってはいるものの、期待した成果が生まれないケースです。こうした変革はソリューションそのものに注力するあまり、ソリューションがもたらす利益にフォーカスしていません。こうした、要件と結果、アウトプットと成果、ソリューションと利益などの間に生じるギャップは、日々の業務に変革を適用する人々に要因があります。チェンジマネジメントは、変革の影響を受ける人々に効果的なサポートと必要なツールやトレーニングを与え、彼らの仕事に変革を実際に適用することを可能にします。

4. プロジェクトの成功確率を上げる

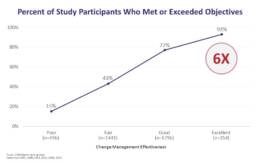

チェンジマネジメントを効果的に適用することで、プロジェクトの目標を達成する確率が高くなり、これは豊富なデータにより証明されています。Prosci®社が10年間にわたって2,000以上のデータポイントから集めた相関データによると、チェンジマネジメントが非常に上手く機能していたケースではチェンジマネジメントが機能しなかったケースに比べ、目標を達成した確率が6倍にもなったという結果が出ています。また「機能しなかった」ケースと「それなりに機能していた」ケースを比較すると、後者が目標を達成する確率は3倍となっています。チェンジマネジメントが非常にうまく行われた場合と行われなかった場合ではROIの実現率に大きな差が出るという調査結果もあり、チェンジマネジメントを効果的に適用することで、成功確率を大きく高めることができると考えられます。

5. ミッションにとってクリティカルなリスクを軽減する

変革における人的側面を無視することはリスクにつながります。ソリューションが実際に適用・活用されるかを無視し、テクニカルな要件を満たしているかばかりにフォーカスすると、リスクとコストは非常に高くなります。プロジェクトは“RE”コスト、たとえば再設計(Redesign)、やり直し(Rework)、見直し(Revisit)、手戻り(Redo)、再訓練(Retrain)、スコープ変更(Rescope)、または撤退(Retreat)などのコストを抱えるリスクにさらされています。こうしたリスクが顕在化すると、欠勤や人員削減が増え、プロジェクトの生産性は減少します。顧客は予想していないタイミングで影響を被ります。社員のやる気は衰え、変革に関与しなくなります。 このように、変革の人的側面に備え対応しないことの代償は大きいですから、これらクリティカルなリスクを緩和する方法としてチェンジマネジメントが求められるのです。

6. 変革を運頼みにしない

変革は難しいものです。できる限り、変革における不確定性や変動要素は取り除くことが望まれます。そのために、プロジェクトマネジメントでは順序立ったマイルストンや成果物、タスクやリソースについてプロジェクトライフサイクルを通じて方針を立てます。プロジェクトがもたらす不確定要素について主体的なサポート、ガイダンスを行わない限り、変革は運頼みになってしまいます。チェンジマネジメントでは、社員に十分な準備を積ませ、サポートや必要スキルの提供を行うことで変革の不確定要素を取り除きます。

7. 社員に正しく対応する

「社員がもっとも重要な資産だ」という言葉を耳にすることはよくあるかと思います。それなのにいざ変革を実行するときは、社員は月曜に初めて翌日に開催予定のトレーニング通知メールを受け取り、もう水曜にはサービス開始するといった具合です。これはもっとも重要な人々に対する適切な対処方法とは言えないでしょう。変革において人々を巻き込みサポートしていくには、彼らを重んじているのだということを実際の行動で示す必要があります。

【無料】チェンジマネジメントの基礎知識

組織の変革プロジェクトが技術要件とマイルストーンを満たしていたとしても、目標と成果を実現できない可能性があります。これは何故でしょうか? 答えはチェンジマネジメントです。チェンジマネジメントを採用している組織は、予定どおりまたは予定より早く、予算内で、プロジェクトの目標を達成する可能性が高くなります。これは、データからも明確に示されています。